RP_02 RaspberryPi On/Offキットの作り方(o^^o)

これは、、

RaspberryPiのon/offキットである、RP_02@FINREDのつくりかたを解説しますね。

製品説明はココ➡(ココ)

動画もあります➡(ココ)

使う準備はココ➡(ココ)

使い方はココ➡(ココ)

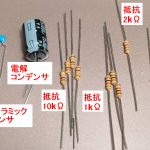

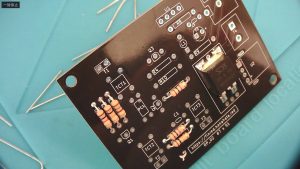

STEP-1 部品を確認

以下、部品表を示します。写真等と見比べて、確認しましょう。

■部品表■ ※R8は配置しないので、欠番です。R9は2kまたは2.2kのどちらかが入っています。

| 記号 | 品名 | 数 | 備考 |

| – | 基板 | 1 | – |

| – | ジャンパワイヤ | 4 | – |

| F1 | SKI03021等(違う場合もあります) | 1 | MOSFET |

| Q1,Q2 | 2SC1815 | 2 | NPNトランジスタ |

| Q3 | 2SA1015 | 1 | PNPトランジスタ(TOPに緑色のマークをつけています) |

| L1 | 5mm青色LED | 1 | 発光ダイオード |

| PC1 | TLP785 | 1 | フォトカプラ |

| R3 | 150Ω 1/2W | 1 | 炭素被膜抵抗(茶-緑-茶-金) |

| R1,R6,R7 | 1kΩ 1/2W | 3 | 炭素被膜抵抗(茶-黒-赤-金) |

| R9 | 2kΩ(または2.2kΩ)1/2W※どちらでも動作に支障はありません | 1 | 炭素被膜抵抗(赤-黒-赤-金)2kΩの場合 炭素被膜抵抗(赤-赤-赤-金)2.2kΩの場合 |

| R2,R4,R5,R10 | 10kΩ 1/2W | 4 | 炭素被膜抵抗(茶-黒-橙-金) |

| C1,C3 | 1uF | 2 | 積層セラミックコンデンサ |

| C2 | 16V-220uF | 1 | 電解コンデンサ |

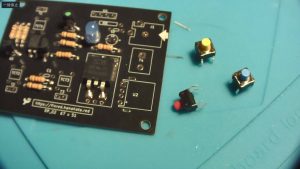

| TCT1,TCT2,TCT3 | タクトスイッチ | 3 | TCT1:黄色 TCT2:赤 TCT3:水色 |

| T4 | ターミナルブロック2P | 1 | 青 |

| U2 | USBコネクタ | 1 | TYPE-Aメス |

| J1 | DCジャック | 1 | 5.5-2.1 4A |

| U1(4P),T1(2P),T2(2P),T3(2P) | ピンヘッダ | 1 | 1Px10 カッターやニッパー等で切って使用します。 |

STEP-2 工具とか準備

さすがに工具が無いと作れません。

必須のものと、あったら便利なものとを書いてみます。

●必須なもの

・ラジオペンチ……… 最低限のものでも良いです。ダイソーのやつとかでも。何種類かあると良いです。

・ ニッパー …………これも最低限のものでも良いです。同じく ダイソーのやつとかでも OKです。

・ハンダゴテ…………15W~30W程度

・ ハンダ(有鉛の方が断然扱いやすいです)………無鉛は融点も高く、値段も高いです。有鉛で良いと思います。

●あったら良いもの

・割りばし&輪ゴム………表面実装のMOSFETを固定するのに使います

・ビニールテープ………はんだ付けする際に部品を固定しておくためのものです

・ハンダゴテ台………作業効率としてはあったほうがよいですね。

・いろいろ固定器具………テープとか。

・ダンボールとか、基板を置いて作業する場所(シリコンとかのやつがあれば最高!) …

まぁ汚れても良くて、絶縁性があるものならばOKという意味です。

●テスト作業に必要

・RaspberryPi(まぁ当然て言えば当然!^^;)

STEP-3 部品配置の確認

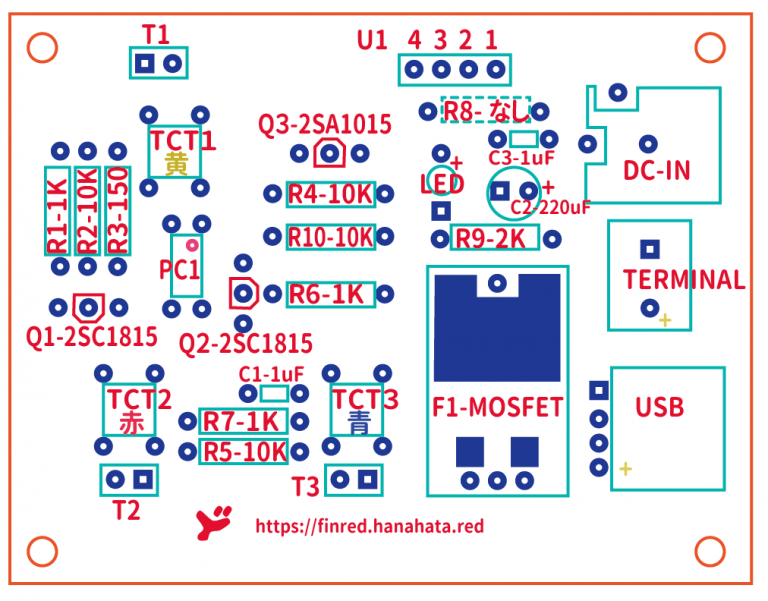

部品の配置を確認します。

以下の図を見ながら確認、及び、作業を行います。

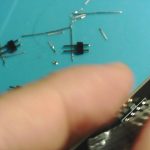

STEP-4 MOSFETの取り付け

このガジェットは唯一、表面実装の部品があり、それがこのMOSFETです。

但し、この部品が在庫限りなので、そのうち表面実装でなくなるかもしれません^^;

表面実装といっても、極小サイズというわけではありませんので、

はんだ付けの難易度が高いわけではないです。

ただ、ゲート部分のハンダ付けはまわりに部品があるとやりにくいので、

一番最初にやっつけましょう、、ってことです。

表面実装の注意事項は、はんだ付け途中で部品が浮いてきてしまうとやりづらくなってくるので、

基板に押し付けた状態でハンダ付けしましょう。

ということで、今回は、割りばしとゴムで留めてみました。

ゲート部分のハンダ付けは、他の部品と違ってちょっと時間をかけないとあったまらなくて

ハンダ付けができないので、そこが注意です。

部品自体もそれほど熱に弱いってほどでもないので、10秒くらいハンダゴテをあてる感じでよいかと思います。

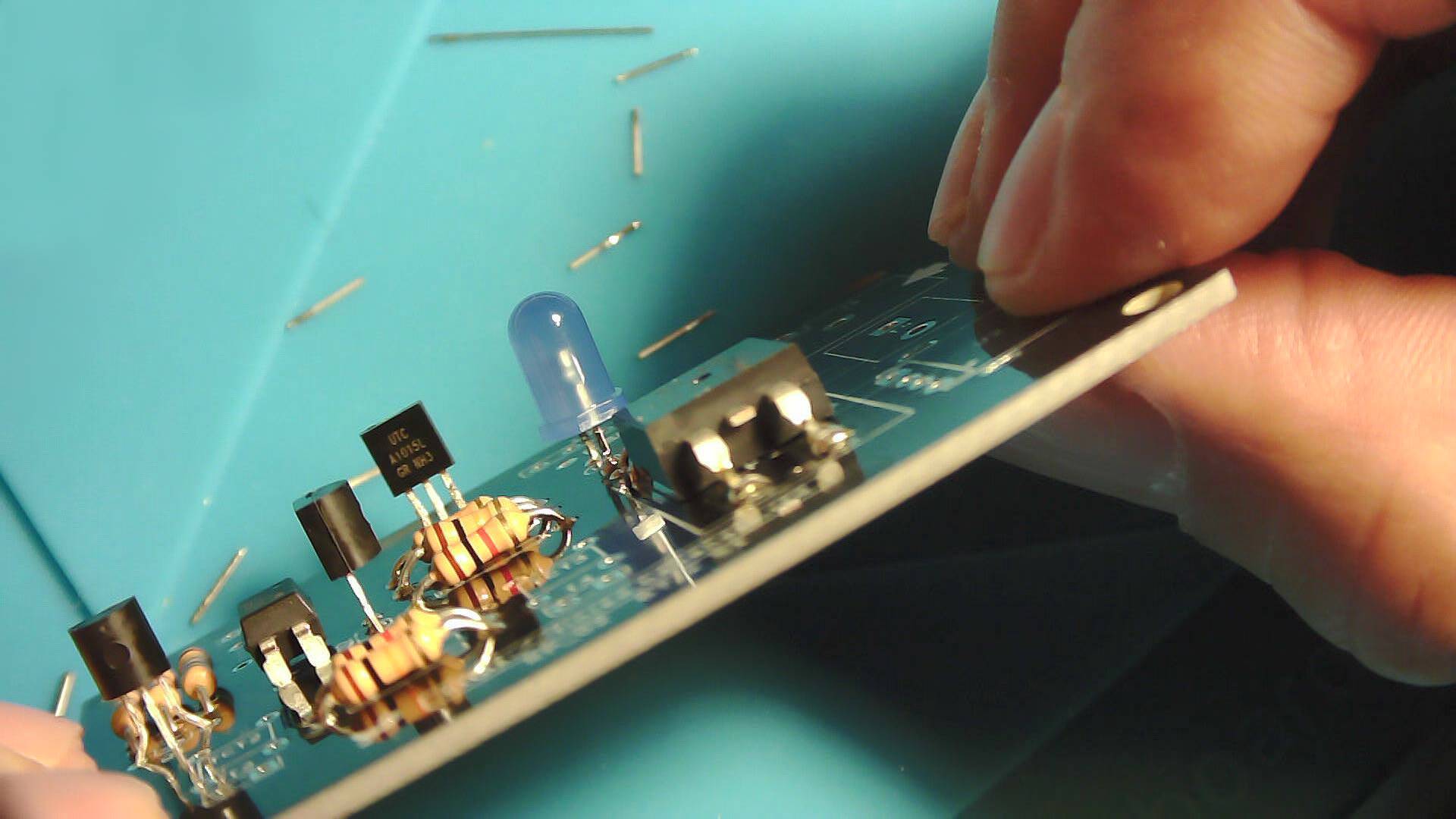

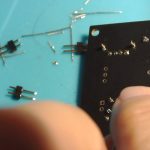

STEP-5 抵抗、フォトカプラ、タクトスイッチ、LED、

トランジスタの取り付け

特に、、、順番とかは気にしなくてもよいのですが、

まぁ背の高い部品はあとからの方がジャマにならずにラクです。

ここでは、抵抗 ➡フォトカプラ ➡ タクトスイッチ ➡トランジスタ ➡LED➡コンデンサ(キャパシタ)の順にとりつけます。

ターミナルとか、ピンとか、ジャックとかはあとにしときます。

抵抗、トランジスタ、LED、コンデンサは、リード線が長いので、

7ハンダ付けしてからニッパーで切り落とします。

タクトスイッチ、フォトカプラは、はめ込んでハンダ付けすればそれでOKですね。

タクトスイッチはちょっとキツめかもしれませんが、押し込めば入ります。

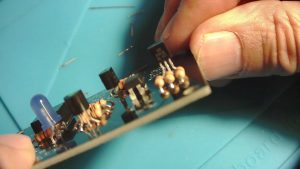

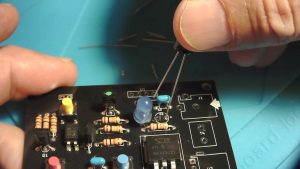

トランジスタ、LEDは、脚を広げる必要があるので、写真、動画を参考にしてください。

方向、極性のある部品があります。

トランジスタは、上面から見ればカマボコ型をしているので、

ひらたい部分を基板のマークであわせるようにします。

2SC1815と2SA1015は、形状が同一なので、あえて、2SA1015の方に、緑のマークをつけています。

LED,電解コンデンサとも、極性の+が長いリード線です。

基板の穴の部分のハンダ付けする部分の形状が、+の方は丸く、-の方は四角くなっています。

フォトカプラは、1番ピンのところに〇印がついているので、

基板に印刷されている〇印と合わせるようにします。基板の上下と、

フォトカプラの上下が逆転する形になると思います。

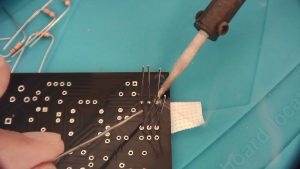

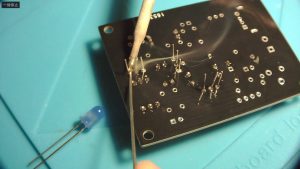

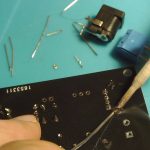

コツは、ハンダ付けするときに基板をひっくり返すので、

部品が落ちないようにテープとかでとめたりするとよいです。(写真の3枚目4枚目)

また、ハンダ付けするときは、部品ひとつにまず一か所だけハンダ付けして、

表に返して、曲がっていないかチェックするとよいですね。

そうすれば、その段階で、ちょっとまっすぐに直したりとかが可能ですが、

2か所以上ハンダ付けしたあとだと、直したりがほとんどできなくなります。

トランジスタ等は、中央の脚を最初にハンダ付けして、ズレや傾きを直すとやりやすいです。

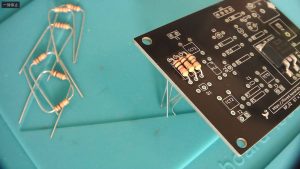

抵抗は、やんわり曲げて基板にさしていきます。

やんわり曲げたくらいの感覚の穴の位置になってると思いますよ。

トランジスタは、3本の脚のやつですが、写真のような感じにしておけばよいかと思います。

よくわからない場合は、動画を見ていただければと、、思います。

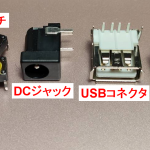

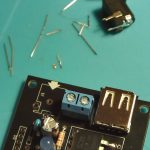

STEP-6 PIN、電源ジャック、USBジャック等の取り付け

まず、USBジャック(TYPE-A)の取り付けです。

このUSBジャックは5V出力用となります。

まず、固定するための端子が曲がっていて基板に入らないので、

ラジオペンチ等でまっすぐにして、ハンダ付けしましょ。

こんな感じですね。↓

使用する端子は5VとGNDの2か所ですが、

固定用の端子(端子という感じでも無いですが^^;)、

あとは4つのピンも全てハンダ付けします。

強度的にもこのほうがよいかと。

次に、ターミイナルブロック、そしてDCジャックを取り付けましょ。

これらはそのまま差しこんで、ハンダ付けするのみです。

特に難しいところはありませんが、

端子のハンダ付けのクリアランス(遊び?)によって、微妙に曲がってしまうので、

見た目重視の場合いは、その点が注意事項と言えます。

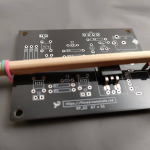

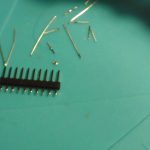

最後は、PINの取り付けですね。

PINは、10連のPINがキッティングされていますが、これをニッパ等で分割します。

10を、4+2+2+2に分割します。

・MAIN-PIN ➡ DC5V出力、DC5Vのアース、電源OFFのための3.3V-IN、

シャットダウンのための、アースに落とすための入力です。

・DC5V出力は、RaspberryPiの5V端子への接続用です。

・DC5Vのアースは、RaspberryPiのGND端子への接続用です。

・電源OFFのための3.3V-INは、ここに3.3Vの電圧がかかると、DC5Vの供給が停止されるものです。

・シャットダウンのためのアースに落とす入力は、このPINをGNDに接続すれば、

RaspberyyPiのシャットダウンが開始されるという端子です。

・2ピンの端子は3つあり、それぞれ、タクトスイッチのONと同様の機能を持ちます。

即ち、

・電源ONのためのもの

・電源強制OFFのためのもの

・シャットダウン開始のためのもの

です。

あとはハンダ付けするだけなのですが、

ハンダ付けする前の差し込んだだけではちょっとふらふらしますので、

テープで留めるなりなんなりした方がよいです。

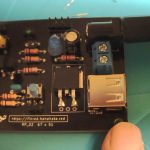

STEP-7 簡単な動作確認

さぁ完成ですよ。

ハンダ付けの経験のある人なら、30分くらいかと思います。

簡単な動作確認は、単独でのテストです。

即ち、電源をつないでONのタクトスイッチ、

OFFのタクトスイッチをそれぞれ押して、LEDが光って、消える確認です。

電源は、DC5V、ジャックは外形5.5mm内径(PIN)2.1~2.5mmのよくあるタイプです。

青色のタクトスイッチでON、赤色のタクトスイッチでOFFです。

こんな感じかな。

STEP-8 動画による説明

①MOSFETの取り付け

②抵抗の取り付け

③トランジスタ等の取付

④タクトスイッチの取付

⑤コンデンサの取付

⑥コネクタ類の取付

⑦動作確認

⑧接続テスト

⑨接続テスト2

STEP-9 使うための準備

■RaspberryPi側の設定

/boot/config.txtに以下の追記します(26,20はこれでなくてはいけないというわけではありません。詳細参照)

#———————————————————

dtoverlay=gpio-poweroff,gpiopin=26,active_low=0

dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=20,active_high=1

#———————————————————

1行目は、『shutdown後、GPIO-26番がhigh(3.3V)になる』という意味です。

2行目は、『GPIO-20番をlow(0V)に落とすと、shutdownが始まる』という意味です。

■つなぎ方

●5V-DCに、DC5VのACアダプタをつなぎます。プラグの仕様としては、5.5mm-2.1mmまたは、5.5mm-2.5mmです。

●RaspberryPiに5Vを給電しますが、方法が3つあります。

・4PINの1番2番を使う方法(上図の①)

・USBコネクタを使う方法(上図の③)

・その他の方法(上図の②から何らかの方法で接続)

※①②③は並列につながっています。独立はしていません。

●RaspberryPiとのやりとりのために、4PINの3番4番PINを、上図のように繋ぎます。

STEP-9 使いかた

使い方は簡単ですね。

接続が終了したら、

●PoserOnスイッチで電源ONです。LEDが光るハズです。

●ShutDownスイッチでシャットダウンが開始します。終了後、電源が切れます

●PoserOffスイッチは強制電源OFFスイッチです。

※それぞれのスイッチを外部スイッチにするための接続PINがそれぞれついています。

なお、動画のサンプルにあるように、5V出力は複数同時に使用してもOKです。

但し、並列接続であること、ACアダプタに余裕をもつこと、MAX電流は4A程度という点が注意点です。

実際はまぁ5AとかでもACアダプタの性能が良ければ使える気もしますが、DCジャックがの仕様が4Aなので、忠実に守るなら4Aということになります。

キットの仕様としては、5V-3Aです。